一眼レフで撮影をしていると、

「色がおかしい」

「いつも黄色っぽくなってしまう」

と、悩んでしまうことがありませんか?

一眼レフで撮影を始めたばかりの時は、思った色が出ないことがよくあります。

なぜ思った色が出ないのかというと、ホワイトバランスをオートで撮影しているからです。

オートホワイトバランスは、カメラにホワイトバランスを任せた撮影になります。

カメラは、時には周りの環境に合わない色にしてしまうことがあります。

それを改善する方法は、自分でホワイトバランスの調整ができるようになること。

最初は難しいと感じますが、なれてくると、ホワイトバランスを操れるようになって、自分らしい世界観を表現することができます。

ということで、今回はホワイトバランスの基礎についてお話ししたいと思います。

目次

ホワイトバランスとは

『ホワイトバランス』とは、撮影する場所(環境)や作品イメージに合わせて、『色温度』を調整する機能です。

わかりやすく言うと、白いものを白く写すために補正する機能です。

その機能を応用すれば、赤味を強くして幻想的な夕日の世界観にしたり、青味を強くしてクールでオシャレな写真にすることができます。

例えば、このような写真。

夕日のオレンジ色を活かしたエモい写真。

雨の静けさを表現した青っぽいクールな写真。

このように、ホワイトバランスは色温度を変えて何度もテスト撮影しながら、自分の作りたい写真のイメージに近づけるのがコツです。

ちなみに、レタッチソフト(LightroomやPhotoshopなど)でも、ホワイトバランスを補正することはできます。

ただ、撮影のスキルを上げるためには、できる限り一眼レフのホワイトバランスで調整することをオススメします。

ホワイトバランスの種類

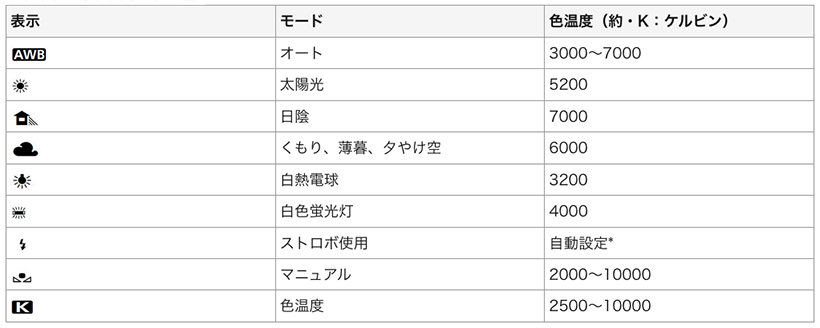

一眼レフのホワイトバランス(色温度)には次のような種類があり、数値で目安が決められています。

出典 : Canonサイトより

上記のホワイトバランスの表の、『アイコン(表示)』『モード』『色温度』には、それぞれ関係性があります。

それを理解することで、撮影する場所(環境)に合わせたホワイトバランスで写真を撮って、自然で違和感のない写真が撮れるでしょう。

慣れるまでは『AWB(オートホワイトバランス)※1 』で撮影して、少しずつ手動でホワイトバランスを調整して何度もテスト撮影をすること。

※1『AWB(オートホワイトバランス)』→カメラがその場の環境に合わせてホワイトバランスを自動で決めてくれるモード。

では次に、Canonのホワイトバランス機能を参考に、その違いについて見ていきましょう。

一眼レフのホワイトバランスには以下の種類があります。

- オート

- 太陽光

- 日陰

- 曇り

- 白熱電球

- 白色蛍光灯

- マニュアル

- 色温度(ケルビン)

では解説しますね。

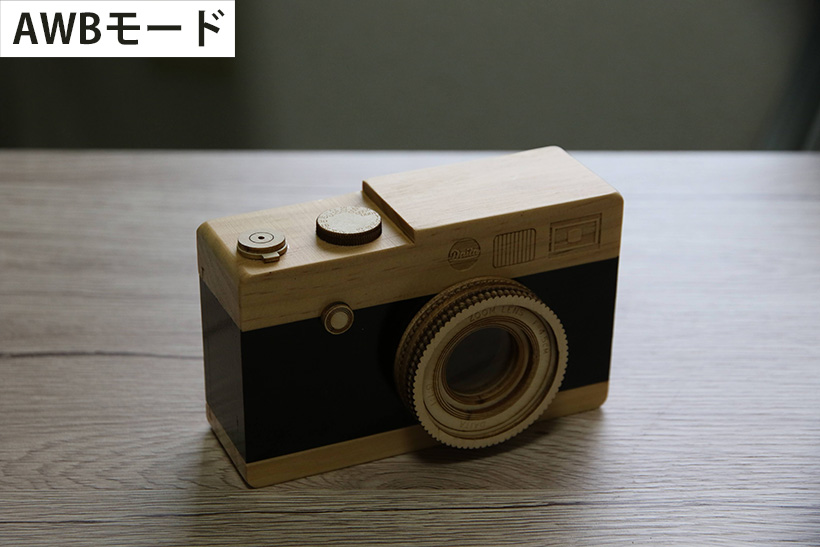

オート(3000〜7000K)

『オートホワイトバランス(AWB)モード』は、カメラが自分で周りの光の色温度を測定して白く写そうと自動で調整してくれる機能。

一眼レフに慣れるまでは『オートホワイトバランス(AWB)モード』で撮影をすることが多いと思います。

自動で色温度を補正してくれる便利なモードなので、一眼レフ初心者がよく使うモードです。

ただ『オートホワイトバランス(AWB)モード』に頼ってばかりだと、撮影技術を上げることはなかなかできません。

なので、ある程度ホワイトバランスの基礎がわかってきた時点で、他のホワイトバランスを使い分けると自分らしい世界観を出すことができます。

〜AWBに向いている撮影〜

ブライダルの撮影、子供の撮影、運動会の撮影などの一般記念写真。1回1回ホワイトバランス を設定している時間がないため「AWB」がオススメ。

太陽光(5200K)

『太陽光モード』で撮影すると、気持ち青よりの写真にすることができます。

一眼レフを使っている人の中には、撮影する時に『太陽光モード』だけで撮影している人も多いです。

曇りの日は青っぽく、夕暮れ写真は赤っぽくなるため、オートホワイトバランス(AWB)モードよりも使いやすいのが特徴です。

撮影する時の環境をそのまま表現したい場合は『太陽光モード』で撮影をするといいでしょう。

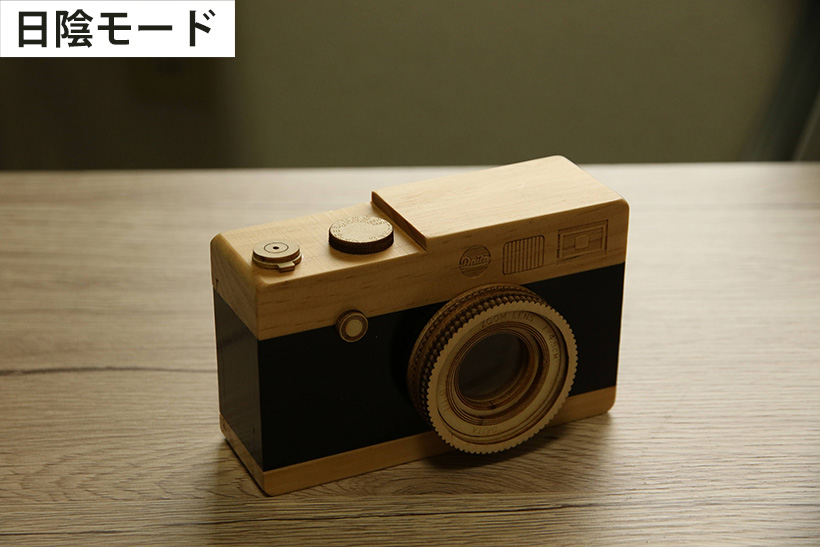

日陰(7000K)

『日陰モード』は、晴れた屋外の日陰に適しているホワイトバランスのモード。

屋外の日陰で撮影をすると、光が青っぽくなってしまうため、赤味を増やして白に近づけたい時に適しています。

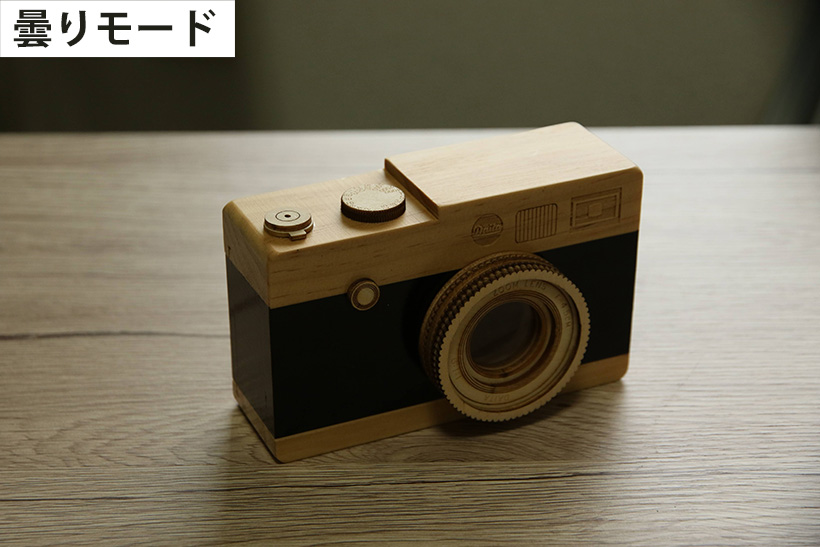

曇り(6000K)

『曇りモード』で撮影する場合は、曇りの日も晴れた屋外の日陰と同じように青っぽくなってしまうので、すこし難しいと感じるかもしれません。

先ほどの『日陰モード』は、主に晴れた日の日陰に適していますが、『曇りモード』は、曇り空の下での撮影に適しているモードです。

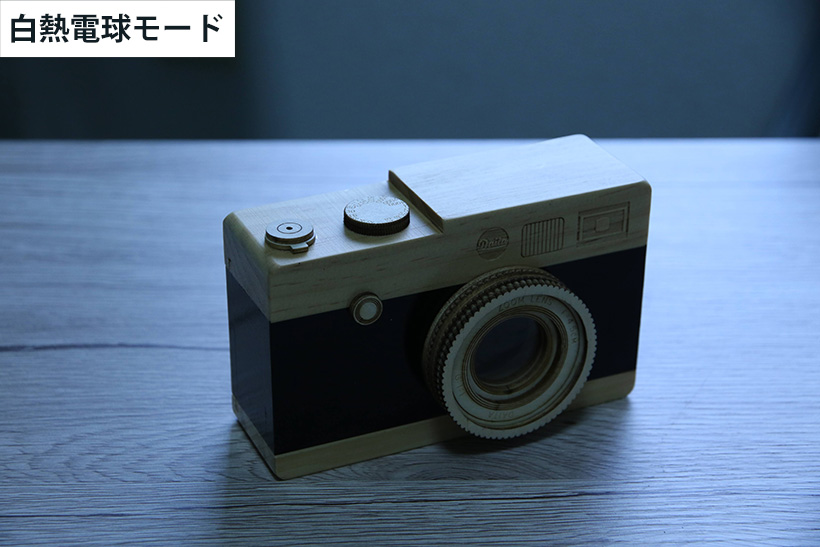

白熱電球(3200K)

『白熱電球モード』は、日陰モードや曇りモードのように、赤よりに補正するのとは逆に、青っぽく補正したい時に向いているホワイトバランスモード。

室内で『白熱電球モード』で撮ってみるとわかりますが、かなり青みが強い写真になってしまいます。

屋外で、雨の日の撮影などで使うと面白い効果が出て、とくに適正露出から「-1」下げて暗めに撮影すると、雨っぽくドラマチックな写真になります。

白色蛍光灯(4000K)

『白色蛍光灯モード』は、蛍光灯の下で撮影する場合に適したモード。

蛍光灯は、人の目には見えないくらいの緑色の光を放っています。

その緑色を補正して白っぽくするためのモード、それが『白色蛍光灯モード』です。

室内の蛍光灯の下で撮影する場合に適しているモードです。

マニュアル(2000〜10000K)

『マニュアルモード』は、上記のようにそれぞれの環境に合わせて設定すれば適正な光に補正してくれるものではなく、白い紙やグレーカードと言われるものを事前に撮影し、それを基準に自分自身で色温度を決めて撮影するモードです。

下記は、グレーカードと言うもの。

『マニュアルモード』で撮影をするメリットは、撮影する日の環境に合わせて忠実にホワイトバランスを再現することができると言う点です。

さらに、ホワイトバランスの基礎が身につくので、撮影技術の向上にもつながるでしょう。

色温度(2500〜10000K)

『色温度(ケルビン)モード』で、イメージしている光の色温度を再現できるようになれば、もうプロの写真家と言ってもいいでしょう。

これまで紹介したモードの中で、名称の後ろの括弧内に記載している数字が気になった人もいるでしょう。

この数字は、ホワイトバランスを数値化したものです。

例えば、『色温度(2500〜10000K)』や『太陽光(5200K)』となっていましたが、この『K』とは『ケルビン』の頭文字にで光の色を表す単位です。

そして数字は『青から赤』を数値化して表しています。

例えば、青を強く出したい場合は数字を小さく、赤を強く出したい場合は数字を大きくする。

こうすることで、色温度の補正をすることができます。

この『K(ケルビン)モード』の特徴を知れば、光を操れるようになります。

僕は、光の色温度に瞬時に対応できるようにするため、常に『K(ケルビン)モード』で撮影をしています。

ですが、いまだに「イメージより青が強すぎた」となることもあって、それほどホワイトバランスは難しいものです。

〜Kモードに向いている撮影〜

アート写真やモデル撮影など。

じっくり時間をかけて独自の世界観を表現したい時に、何度か色温度の設定を変えながら撮影する場合にオススメ。

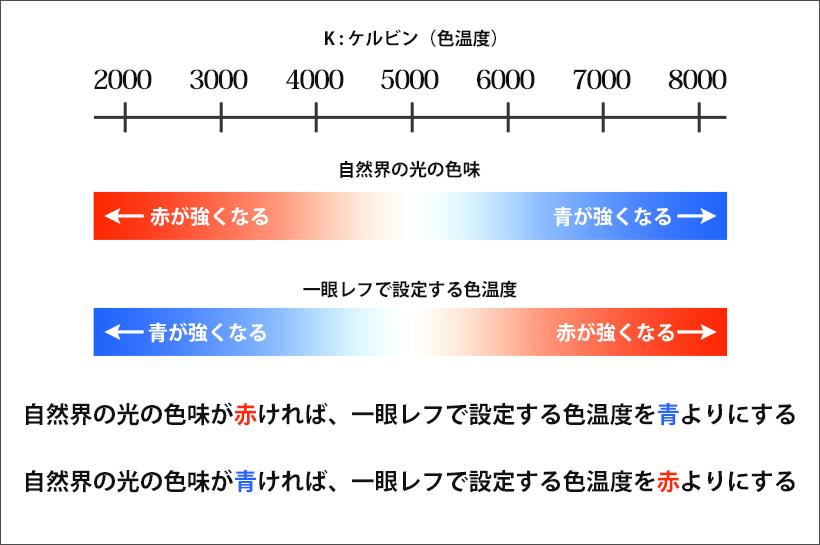

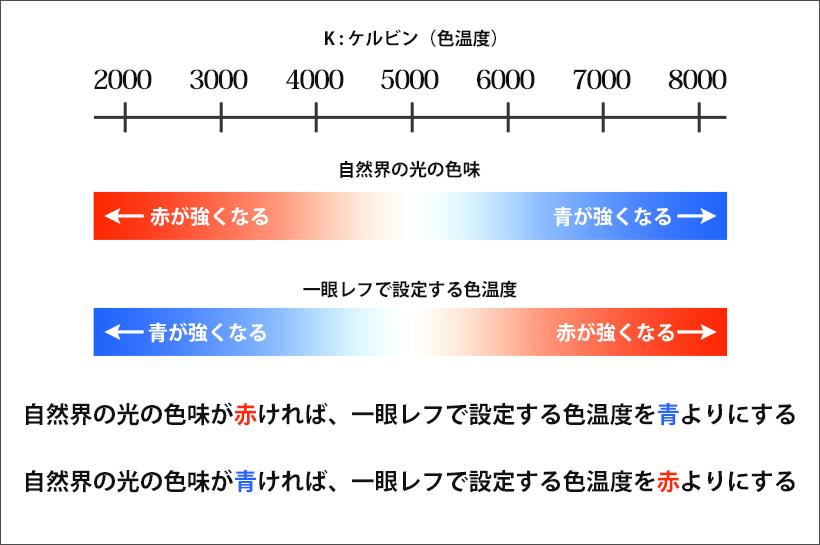

ホワイトバランスの色温度

ホワイトバランスを操るためには、色温度(ケルビン)の仕組みを知ることも大切です。

ケルビンと数字の関係は、下記の画像のようになります。

この画像は、写真を「白っぽくする」ことを目的にした撮影の場合の説明。

自然界の光の色温度が赤よりなのか青よりなのか、よく観察して見極めるところから考えなければいけません。

自然界の光の色温度とは、撮影する場所の自然の光の色温度ということ。

例えば、春の晴れた日の午後4時ごろに撮影をしたとしましょう。

自然界の光の色温度は、太陽が沈み始める時間で、とくに晴れた日はオレンジ色が強くなりますよね。

そこで、この画像を思い出してください。

自然界の光の色温度は、赤が強くなって『3000K』くらいになるかもしれません。

なので、夕日の色を忠実に再現するなら『5600K』(メモリの中央)で撮れば正確な色温度の写真になります。

もし夕日の色温度をもっと強調したければ、一眼レフで設定する色温度を『6000〜7000K』に合わせれば、赤を強調することができます。

逆に赤味をおさえたければ、一眼レフで設定する色温度を『3000〜4000K』に合わせて補正してあげればいいと言うことです。

青味

青味を強くしたい場合は、K(ケルビン)の数字を小さくします。

とくに、「雨の日」「青空」「クールでオシャレな写真にしたいとき」「憂鬱な感情を表現したいとき」「夜」などのシチュエーションで使うと効果的です。

青色は『朝日』『涼しげ』『冷たい』『爽やか』『憂鬱』といったイメージがあるので、そのような表現をしたい場合は、青味を強くすると効果的です。

参考に、僕が雨の日にモデルを撮影した写真を見てみましょう。

上の写真のように青寄りにすると、雨らしく憂鬱な感情を表現することができます。

赤味

赤味を強くしたい場合は、K(ケルビン)の数字を大きくします。

「夕暮れ時」「黄金色に広がる草原」「暖かな写真にしたいとき」「懐かしさをアピールしたいとき」「レトロでオシャレな写真にしたいとき」などのシチュエーションで使うと効果的です。

赤色は『夕暮れ』『暖かい』『暑い』『懐かしい』『優しい』と言ったイメージがあるので、レトロ感を出したい時や、ドラマチックな写真にしたい場合に向いています。

こちらも参考に僕が撮影した風景写真を載せておきます。

上の写真のような、夕日の写真を撮りたい時。

赤味を加えた方が夕日らしさを表現することができます。

ホワイトバランスの作例

ではどんな時に、青味と赤味を使い分けているのか。実際に僕が撮影した写真を参考に、その違いを見ていきましょう。

僕が撮る写真の特徴は、雨の日の静けさを表現した写真です。

雨の日の静けさを表現した写真

上の写真は、ホワイトバランスは『青より』にして撮影しています。

雨の日はだいたい『K4900』を基準にテスト撮影をして、青が強ければ『K5200』あたりに設定。青が足りないと感じたら『K4000』まで下げることもあります。

青よりにすることで、より雨の日らしく憂鬱な感情を表現することができるんです。

ちなみに、雨の日に人物を撮る場合は、透明傘を持ってもらうと、より写真の魅力がアップします。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

ススキが広がる金色の草原

上の写真は最初、ホワイトバランスを『K5600』で撮っていました。

だけど、もっと金色の世界観を出したかったので、ホワイトバランスを『K6000』まで上げて撮りました。

雨の日の写真も、ススキの写真も「Lightroom」や「Luminar Neo」で質感を調整していますが、ホワイトバランスは一眼レフの設定のままです。

撮影時にホワイトバランスを決める

ここまでホワイトバランスについて話してきましたが、

「Lightroomでレタッチするし、そこまで気にしなくていいんじゃない?」

と思う人もいるでしょう。

もちろんその方が、効率よくレタッチ作業をすることができるでしょう。

ただ、レタッチソフトでホワイトバランスを調整すると、写真全体の色温度が変わってしまって、おかしな色味の写真になってしまうことが多いんです。

Lightroomでホワイトバランスの補正をするとわかると思いますが、イメージ通りの色温度に補正するのに、とても時間がかかってしまいます。

写真によっては、Photoshopで部分的に色温度の補正をする必要もでてくるでしょう。

あと、何でもかんでもレタッチソフトに頼ってしまうと、一眼レフの撮影技術を上げることができなくなってしまいます。

だから僕は、できるだけ一眼レフの設定でイメージしている写真を撮影して、レタッチソフトでは、肌の補正や質感を整える「味付け」として考えています。

最後に

今回はホワイトバランス(色温度)の基本について話してきましたが、イメージはできましたか?

色温度を理解することで、魅力的な写真を撮ることができます。

それぞれのシチュエーションに合わせてホワイトバランスを設定し、自分らしい色温度の世界観を作ることで、写真家としての魅力を上げることができるでしょう。

より一眼レフの撮影技術を上げたければ『AWBモード』に頼らず、『K(ケルビン)モード』を使って、撮影する場所によって手動で設定できれば、写真表現の幅はどんどん広がります。

そしてLightroomでレタッチする場合は、味付け程度と考えておく方がいいでしょう。

一眼レフのホワイトバランスが理解できると、アートな写真を撮ることもできて楽しくなってきますよ。

Link▶︎心の静けさを日常に飾るブランドサイト『雨の雫』へ